【编者按】

近年来,随着“国学热”的兴起以及一批优秀的传承古典的综艺节目的播出,例如《中国诗词大会》,一批青年选手的精彩表现再度燃起了人们学习古诗词的欲望。

有数据显示,近五年来,古典文献学、中国古代文学、中国古代历史等曾经偏于冷门的研究生专业,已开始呈现由冷变热的趋势。我国古代文明悠久而深远,比如在诗歌创作上,气象万千。从“诗三百,思无邪”的上古民歌时代,到走入文人笔下形成“文学自觉”的魏晋时代。再及唐,诗大盛。赋诗风气不仅高悬于庙堂,也根植在民间。令人尴尬的是,这些不朽诗篇中,有些字是一直被我们读错了的。

中国诗词大会

除了诗歌,还有人名、地名。那么,还有多少常见字,是被我们读错了的?

诗中常见字,你都读对了吗?

古音与现代普通话发音有着极大的不同,例如入声字在现代普通话里就已经消失,只在一些方言中留存。且古人作诗讲究格律,平平仄仄、仄仄平平。如果用现代普通话来读,不仅容易读错,也同时破坏诗词本身的特质和美感。

值得注意的是,哪怕在一些极常见的诗歌当中,也时常存在字音被误读的情况。

拿东晋诗人陶渊明最为著名的《饮酒》诗第二十五首“结庐在人境”来说:

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

这首诗大家都非常熟悉,最近特别火的网综《创造101》,女选手王菊的粉丝名叫“陶渊明”,即是根据“采菊东篱下”诗句化用而来,因为陶渊明特别热爱菊花。

这首诗歌中,有4个字的读音,可能有人会混淆。

陶渊明与菊

其一,“车马”的“车”,按现代普通话读为“chē”,但在古代,“车”字只有两种读音,一是“jū”,押鱼韵;一是“chā”,押麻韵。而“chē”这个读音,是一个俗音,是不能用于诗歌之中的。到了现代,“汽车”、“电车”等可以念“chē”,但根据古韵发音定律,这里只能念做“jū”。和象棋中“车”字发音相同,表示古时驾车的工具。所以发音意译的话,要读作“居马喧”。

其二,“飞鸟相与还”的“还”字。我们现在有“hái”和“huán”两个读音,在大部分人的阅读中,将这里的“还”念做“huán”,意为天上的飞鸟都挨着返还。但是仔细一想,飞鸟往哪里返还呢?实际上,在古汉语中,“还”字还可以读作“xuán”。查巴蜀书社《古汉语词典》,此时的“还”意为旋转、迅速、敏捷。放在本诗语境中,意思也就明朗了——成群的飞鸟在天空旋转、徘徊,而非返还之意。

其三,“欲辨已忘言”的“忘”字,现代读音“wàng”,在这里要读作“wáng”。在上古音中,是没有“wàng”这个音的。根据汉代许慎所著《说文解字》,“忘,不识也,从心亡声”。也就是说,这个字表达不知道,没有记忆了,从偏旁来说从“心”,依据音调则读作“亡”。“忘”字读“wàng”,要在隋唐时候才逐渐兴起。例如隋代陆法言在所著《广韵》中,就收录了“忘”字的这两个读音。但据学术界的共识,“忘”字在诗歌中正统的读法依然读“wáng”,“wàng”音更像是一种时髦读法,不入上流,只在民间小道流传。

其四,本诗中最有争议的读音是“悠然见南山”的“见”字,到底读“jiàn”还是“xiàn”。从苏轼说“因采菊而见南山,境与意会,此句最有妙处。若作‘望南山’,则一篇神气都索然矣”开始,这个字的读音一直存在争论。在高中语文经典试题中,就曾让同学们分析“悠然见南山”的“见”字读什么,并说明原因。从目前诗歌语言研究情况来看,此字两读两解,既可以读“jiàn”,也可以读“xiàn”,意境各不相同。

一首五言诗中

许多字的读音是多样的

叶嘉莹

据统计,我国现代汉语3000个常用字中,约有16%的多音字。在古代汉语中,多音现象更为常见,预计超过20%。也就是说,一句五言诗中就有一个字的读音是多样的,所以如果不去仔细考量诗歌意境,误读、读错就是经常的事了。

考察意思,通常是判断字音的第一个方法,例如上文提到的“还”字。当通过意义无法判断时,借助诗歌格律也是一个办法。虽然存在少数诗人“不走寻常路”,对诗歌格律有创新发挥外,在魏晋以来逐渐开始形成的诗歌格律体系依然是大部分诗人在创作时的主流。“仄仄平平仄,平平仄仄平”。古音仄声、平声分得很清晰,只要掌握了诗歌格律,就算实在摸不准意思,也能从格律中分辨读音。古音平仄对应到现代普通话中,通常将一二声归为平声,三四声归为仄声。

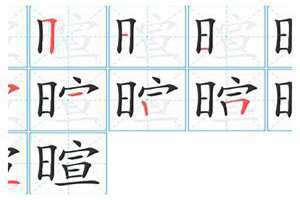

以下列举数首大众古诗词中常见的误读字,括号中为正确读音:

1.《敕勒歌》:敕勒川,阴山下(xiǎ)。天似穹庐,笼盖四野(yǎ)。天苍苍,野茫茫。风吹草低见(xiàn)牛羊。

2.孟浩然《过故人庄》:故人具鸡黍,邀我至田家。绿树村边合,青山郭外斜(xiá)。

3.贺知章《回乡偶书二首·其一》:少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰(cuī)。儿童相见不相识,笑问客从何处来。

4.王维《使至塞上》:单车(jū)欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑(jì),都护在燕(yān)然。

5.王维《鹿柴(zhài)》:返景(yǐng)入深林,复照青苔上。

6.李白《望庐山瀑布》:日照香炉生紫烟,遥看(kān)瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

7.刘长卿《送灵澈上人》:苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。荷(hè)笠带斜阳,青山独归远。

8.韩愈《早春呈水部张十八员外(其一)》:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜(shēng)烟柳满皇都。

9.李商隐《无题》:八岁偷照镜,长眉已能画。十岁去踏青,芙蓉作裙衩。十二学弹筝,银甲不曾卸(xià)。

10.苏轼《望海楼晚景》:横风吹雨入楼斜(xiá),壮观应须好句夸。雨过潮平江海碧,电光时掣紫金蛇(shá)。

11.苏轼《江城子》:十年生死两茫茫,不思量(liáng),自难忘(wáng)。

12.辛弃疾《丑奴儿》:少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强(qiǎng)说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。

13.陆游《咏梅》:驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著(zhuó)风和雨。

14.叶绍翁《夜书所见》:萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。知有儿童挑(tāo)促织,夜深篱落一灯明。

打开诗歌的正确方式,你get到了吗?

蜀道难

《周礼》说:“以乐语教国子,兴、道、讽、诵、言、语。”从周朝开始,乐语就是古代贵族弟子接受美育的重要方式,吟诵是学习诗歌的不二法门。我们现在经常所谓的“朗诵”诗歌,都是在近代西方流传而来的阅读方式,并非古之传承。

当代著名诗词大家、国学大师叶嘉莹先生在讲学之余,也致力于吟诵传统的推广。《以乐语教国子·叶嘉莹古诗词吟诵课》在豆瓣上线以来受到众多诗词爱好者点赞,叶先生在93岁高龄之际通过吟诵的方法,从声韵之美的欣赏,到诗词内涵的品读,完成了一次系统的对中国古典诗词的讲授和对吟诵之法的传承。

这种“唱”诗传统已经在很长的一段时间里断绝,以至于现在很多人听到吟诵的声音都觉得很奇怪。叶嘉莹自己也回忆道,曾经的自己“吟出这些既不像唱歌也不像朗诵的稀奇古怪的调子,会很不好意思。”

以“唱”的方式完成的诗歌吟诵,据考可知,只有中国才有。和欧美亦或是其他亚洲国家比较,我们的汉语语言文字最大的特点,是独体单音。比如“好”是一个字,只有一个发声,“hǎo”。而英文中则是“good”,发出这个字需要两个声音。在这种情况下,我们的汉字就更容易形成鲜明的节奏和对仗感。所以经常会有外国人评价说中文,很像在唱歌。

在《诗经》流行的四言体时期,即便朗诵起来,也已经很具有节奏感,之后诗歌又逐渐发展出了五言、七言等。四言诗可以唱作二二节奏,例如“关关雎鸠”,停顿在“关关”之后,五言有二三、也有三二,七言则多见二二三的停顿方式。除了停顿,“唱”的特点还体现在音调上。虽然汉字只有一个发声,但是在古代,它的发音却可以分为八种之多——平上去入,其中又各有阴阳两种发音。现代普通话仅存四音,已经常被外国人形容成“唱歌”,可想而知在八音的时代里,说话读诗,自然更有乐曲的意味。

那么,一首歌,有了节奏和调子,是否就能唱呢?通常意义上来说,演唱者的情感在很大程度上觉得了“歌曲”的呈现方式,古典诗词亦不例外。

《诗·大序》曰:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故歌咏之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之。”

这句话是什么意思呢?

通俗讲,就是当心中有了情感,我就要用语言把它表达出来,例如“好开心”,但是三个字并不足以表达你的开心,于是你加重了语气:“好开心呀!”这就是所谓“嗟叹之”,当你觉得加重语气都不足以表达情绪的时候,就要“歌咏之”“手舞足蹈”了。

所以古人所谓“诗言志,歌咏言”,说的是为什么作诗,因为心中有情感和志向需要抒怀,而这种抒怀的方式不是我们现在电视剧里看到的,诗人拿起毛笔在纸上思如泉涌,而是“唱”出来的。

那么,打开诗歌的正确方式,你get到了吗?

无论诗词古文

现代人应用普通话朗读

曾经在网上流传有多种段子,认为李白、苏轼都是四川人,所以他们的诗词应当用四川话来读,会比普通话更接近原义。例如有网友就将李白《蜀道难》第一句“噫吁嚱,危乎高哉”改编成:“哎哟喂,恁个高,恁个远!”还将川话版《蜀道难》录成视频在网上疯传。

那么,李白苏轼的诗词,用现代四川话读真的会比普通话更合理么?古代蜀地发音确实有其规律。从古蜀语到蜀方言,再到今天普遍意义上的四川方言,古蜀音经过了漫长的发展与融合。李白、苏轼等大家皆为四川人,他们的发音应当符合当时蜀地方言的特色。如果用四川话读他们的诗,听起来似乎确实比普通话更合理。

西南交通大学人文学院特聘教授、博士生导师汪启明认为,不管是诗词还是古文,现代人都应该使用普通话朗读,不建议用四川话,更不建议用古代的四川话去读古诗,即便是蜀地诗人的作品。

据汪启明教授介绍,由于古蜀地的蜀人是由移民构成,又与周边少数民族语言接触和融合,古蜀语到今天语音变化很大,文献留下的不多,所以语言现象只能从历代文献的记述和一些文人作品等语料的分析,在不清楚千年前的蜀人究竟是怎么发音的情况下,用学界研究的古蜀语或者现代四川话去朗读诗词,是极不推崇的事情。

封面新闻见习记者 徐语杨

【如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料微信关注:ihxdsb,报料QQ:3386405712】

饕餮纹构成示意图 1.目 2.眉 3.角 4.鼻 5.耳 6.躯干 7.尾 8.腿 9.足

我们知道,吃货从来不把自己叫做吃货,而喜欢自称“老饕”,但你知道吗,“老饕”这个称呼其实是错误的,而且已经错了1000多年。

这个错误应该是源自苏东坡写过的一篇文章,叫《老饕赋》,在文章里,苏东坡自称“老饕”(“盖聚物之大美,以养吾之老饕”)。其实,老饕代表贪财,老餮才是贪吃,如果要较起真来,吃货们应该叫做老餮。那么,饕餮是什么?

追根溯源,饕餮是上古四大凶兽之一,这四大凶兽是混沌(hùn dùn)、梼杌(táo wù)、穷奇和饕餮。

混沌特点是又聋又瞎,梼杌特点是顽固不化,穷奇特点是背信弃义,饕餮特点是贪财好利。

大家看看,这哪里是在说什么四大凶兽,这明明是在讽刺某些人像禽兽一般,这些所谓的凶兽只是背了黑锅而已。

其中,饕餮是四凶兽里的大明星,知名度和流传度第一,它长啥样?“羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿”。行为的最大特点是把自己吃得只剩下了脑袋。所以,如果你在某个青铜器上发现这个神兽除了脑袋还有身子,那不好意思,这个理论上应该不能叫做饕餮纹,而应该叫做兽面纹,只是大家都习惯了偷懒,索性把所有的兽面纹都统称为饕餮纹。

这兽面纹为什么兴起于商代,春秋以后就消失在历史中了呢?

我们知道,夏商周的时代主题,文雅一点说叫做“祀与戎”;通俗一点说,叫做“活下去”。活下去的方法很简单,就是四个字:“你死我活”,要么你死,要么我活,特别残酷,对吗?

那么,威胁人们活下去的因素有哪些呢?

总体来说有三个:第一,环境恶劣,第二,动物凶猛,第三,强敌环伺。表现在青铜器上,就是把自己假想为凶悍的猛兽,幻想自己拥有猛禽猛兽的能力,比如说:健壮的身体,特殊的才能,以及超级的智慧。

在那个时代,拥有这些能力的动物一定活得比人好,所以,青铜器上都是狞厉的眼神、锋利的爪子、善飞的翅膀和深邃的表情,而绝不会有鸡鸭鹅和蝴蝶、鲜花。

这些可怕的纹饰,和黑社会的人把青龙白虎纹在身上是一个道理,一是表达对猛兽的崇拜,二是希望自己和它们一样威猛,三是告诉别人别来惹我。

这些纹样如何创作呢?这是有套路的:首先,“工匠们”把动物分割成相等的两半,然后拼成一个平面,然后再将同一个动物的身体各部分不断地重复再重复,猛一看和毕加索的立体主义很相似。

在所有纹样里,饕餮纹最为突出,它主要是两种画法,一种是以鼻梁为中心,形成一个完全对称的图案,图上有五官和角等;另一种方法,是左右各有一个夔纹,然后左右对称形成饕餮纹。它最大的特征是“卡姿兰”大眼睛。

除了饕餮纹,最常见的青铜纹饰还有蟠(pán)螭(chī)纹和蟠虺(huǐ)纹,所谓蟠螭纹,就是一条无脚瘸腿龙;所谓蟠虺纹,特点是头尾不分,两头都有嘴。

到了春秋战国时期,铁器时代来临,人类已经逐渐站到了食物链的顶端,对猛兽不再恐惧。兽纹开始变得自由奔放、清新飘逸。

有意思的是,今天的我们再去看青铜器的时候,不再会觉得恐惧,相反,我们还会觉得很多动物造型的青铜器给人一种蠢萌蠢萌的感觉,和我们家里蠢笨的宠物没啥区别。你说,这个事情如果被商周的统治者知道了,他们会不会很生气呢?

文并供图/杨学涛(文史学者)

来源: 北京青年报

1. 嚷:①rāng 嚷嚷、闹嚷嚷;②rǎng 叫嚷、嚷叫、吵嚷、喧嚷

2. 若:①rě 阿兰若、般若、兰若;②ruò 若非、若隐若现、若即若离、趋之若鹜、昭然若揭、若隐若现、谈笑自若、泰然自若、若有所失、若无其事、大智若愚、安之若素、固若金汤、噤若寒蝉、举重若轻、上善若水、求贤若渴、虚怀若谷

3. 任:①Rén 任县、任丘(地名,均在河北)、任(姓);②rèn 任务、任命、任劳任怨、听之任之、任其自然、任人唯亲、任人唯贤、任重道远、知人善任

copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4

法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!