本文目录一览:

关于年的由来有众多传说,恕编者不一一列举。虽本人学识浅薄,但并不认同其说法。譬如有一种传说:古代有一怪兽叫夕,每年腊月底出现,吃人、毁坏村庄,相传被一叫年的天神所克制。因年是在腊月最后一天除掉了夕,所以腊月最后一日叫除夕。因为被年拯救,所以当时人们把新的日子开始就叫做年。可据考证清代段玉裁『说文解字注』中记载,谷孰也。尔雅曰。夏曰岁。商曰祀。周曰年。唐虞曰载。年者,取禾一孰也。从禾。千声。奴顚切。古音在十二部。春秋传曰。大有年。宣十六年经文。谷梁传曰。五谷皆孰为有年。五谷皆大孰为大有年。可见,年本义为丰收时节,与怪兽、天神毫不相干,所以传说也毫无根据和道理。

那么年是什么?诚然笔者认同年是与农作物生长的周期性和人类生产的劳动的周期性相关联的,庄稼获得好收成,百姓不免要庆祝一番的这种说法,又加之古人封建迷信对天地之信仰,必然在收获之际祭神祭祖,以示敬畏之心,久而久之,就成了一个节日。所谓“五谷熟曰年”是也。这种推断也能很好的反映、承载和延续当时的农耕文化的形态。

《诗经·七月》中也记载了西周时期旧岁新年交替时的节庆风俗。诗中所谓“朋酒斯享,日杀羔羊,跻彼公堂,称彼觥,万寿无疆”,是说人们将美酒和羔羊奉献给诸神,以酬谢一年来神的保佑和赐福。由此推断,先秦时期,新年习俗已处于萌芽阶段,此时的庆祝活动主要是在一年农事完毕之际,为报答神的恩赐而举行的“腊祭”。而这时的欢庆活动因各诸侯国采用的历法不一样而没有统一的日子,大致在冬天农闲之际,它应该是后来新年习俗的雏形。

我国的新年礼俗经历了萌芽、定型、裂变、转型的发展过程,过年的日期,在各朝代也并不相同。夏朝定在一月初一,商朝定在十二月初一,周朝定在十一月初一,秦朝定在十月初一。而到西汉时期,经过战国和秦朝末年的社会大动荡后,社会生产得到了恢复和发展,社会秩序比较稳定。汉武帝接受司马迁等人的建议使用《太初历》。《太初历》推行后,历法长期稳定,正月初一作为新年的日期也因此得到确立。这样一来,原来各地区分别在冬末春初不同日子举行的酬神、祭祀和庆祝活动便逐渐统一在农历正月初一这一天进行。随着社会的发展,后来历朝历代虽对历法有过修改,但基本上仍然以《太初历》为蓝本,从汉朝到南北朝,正月初一过新年的习俗愈演愈烈,燃爆竹,换桃符,饮屠苏酒,守岁卜岁,游乐赏灯等活动都已出现,过年逐渐成为我国第一大节日,传承至今。

在历史传承与时代的变革中,中国的过年已渗透到了每个炎黄子孙的灵魂之中。每当过年都急切的赶回家中与亲人团聚,祭祖宗、吃饺子、拜年、赏灯等等已成为炎黄子孙共同的习惯。

年的传说。

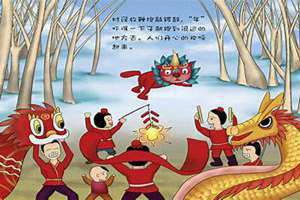

在遥远的古代有一个神秘的村庄,那里的居民们过着平静而和谐的生活。然而每年到了腊月三十的晚上,村庄都会遭受一种可怕的怪兽的侵袭。它名叫年,身形巨大,面目狰狞。每到这个时候它就会从深山老林中窜出,肆意破坏村庄,吞噬家畜,甚至伤害村民。村民们苦不堪言,却又束手无策。

有一年腊月三十的晚上,村庄中来了一位白发苍苍的老者,他自称是云游四方的道士,听闻了村庄的遭遇特地前来相助。村民们虽然半信半疑,但还是按照老者的吩咐准备了红色的布条,灯火通明和鞭炮等物品,还有家家户户准备了美食,一起度过了那个寒冷的夜晚。

当年如期而至,然而当它看到村庄中处处挂着的红色布条,灯火通明以及震耳欲聋的鞭炮声时,突然变得惊慌失措,不敢靠前。它四处逃窜,最终消失在深山之中。村民们欣喜若狂,纷纷感谢那位神秘的老者。他们这才明白原来年最怕的就是红色火光和巨大的声响。

于是每年的腊月三十晚上,村民们都会按照老者的方法用红色布条装饰房屋,点亮灯火,放鞭炮,以此来驱赶。渐渐地这个习俗传承了下来,成为了村庄的一项传统。每到腊月三十,村民们都会聚在一起共同庆祝这个特殊的日子,他们称之为过年。

然而就在一个风和日丽的春天,村庄中的一位年轻猎人在深山中偶然发现了您的巢穴。他好奇地走了进去,却发现里面堆满了各种食物和珍宝。显然年并不是真的想要伤害村民,而是因为它在冬天找不到食物才会下山觅食。

猎人回到村庄将这个消息告诉了大家,村民们议论纷纷,最终决定不再驱赶,而是每年腊月三十都会将美食和珍宝放在村口供您享用。从此年再也没有下山侵害村庄,而是选择了在深山中安静地度过冬天。

这个故事传遍了整个大陆,人们都被村庄的智慧和善良所感动。于是每年的腊月三十,家家户户都会放鞭炮,挂红灯笼,准备美食,庆祝这个特殊的日子。而过年也成为了人们心中最温馨,最快乐的记忆。

copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4

法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!