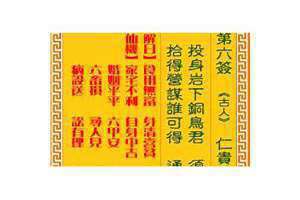

【签诗】

投身岩下雕鸟居 须是还他大丈夫

及早营谋谁可得 通行天地此人无

【智慧】

此签有“见机行事”之意,勉励众人智勇兼备。碰到以强欺弱的事情,常会因忍不下一口气愤而误事。有勇无谋于事无补,与其冲动气愤,不如理智应对。凡事除了深思熟虑,也应兼具勇敢果断的胆识,适时据理力争,无须畏惧强权,以免错失良机。

【典故】完璧归赵

和氏璧原为楚文王以卞和得道的山中璞玉所制,400余年以后楚威王为表彰有功忠臣,特将和氏璧赐予相国昭阳。昭阳率宾客游赤山时,出玉璧供人观赏,不料众人散去后和氏璧不翼而飞。50余年后的公元前283年,赵国人缪贤在集市上用五百金购得一块玉。令人始料未及的是,经玉工鉴别,此玉就是失踪多年的和氏璧。

赵惠文王听说和氏璧在赵国出现,遂据为己有。秦昭王获悉此事后,致信赵王说,愿以秦国十五座城池换取玉璧。赵惠文王十分为难,想先派个使者去秦国交涉,于是缪贤推荐了自己的门客蔺相如。

蔺相如带着和氏璧去了秦国,秦王在章台接见了他。看到玉璧后,秦王非常高兴,但是绝口不提以城换璧的事儿,于是蔺相如假意要指出和氏璧上的瑕疵给秦王看,把和氏璧拿了回来,并且义正词严地说:“大王答应以十五座城交换和氏璧,可是我一直看不到大王的诚意。如果大王要宝玉却不肯实现诺言,我就以自己的脑袋和这块宝玉一起在柱子上撞个粉碎。”秦王怕他真的把璧玉撞碎了,就含糊其词地表示自己会实现诺言,并请蔺相如先回宾馆休息。

回到宾馆后,蔺相如知道秦王不会真的以城换璧,就秘密派人将和氏璧送回赵国了。当秦王知道和氏璧已送回赵国时,非常震怒。可是在蔺相如大无畏态度的面前,也就无可奈何地将他奉为上宾,然后让他回赵国去了。后来,秦国一直没有把十五座城池割给赵国,赵国自然也就没有再把和氏璧送给秦国了。

【签诗】

投身岩下雕鸟居 须是还他大丈夫

及早营谋谁可得 通行天地此人无

【智慧】

此签有“见机行事”之意,勉励众人智勇兼备。碰到以强欺弱的事情,常会因忍不下一口气愤而误事。有勇无谋于事无补,与其冲动气愤,不如理智应对。凡事除了深思熟虑,也应兼具勇敢果断的胆识,适时据理力争,无须畏惧强权,以免错失良机。

【典故】完璧归赵

和氏璧原为楚文王以卞和得道的山中璞玉所制,400余年以后楚威王为表彰有功忠臣,特将和氏璧赐予相国昭阳。昭阳率宾客游赤山时,出玉璧供人观赏,不料众人散去后和氏璧不翼而飞。50余年后的公元前283年,赵国人缪贤在集市上用五百金购得一块玉。令人始料未及的是,经玉工鉴别,此玉就是失踪多年的和氏璧。

赵惠文王听说和氏璧在赵国出现,遂据为己有。秦昭王获悉此事后,致信赵王说,愿以秦国十五座城池换取玉璧。赵惠文王十分为难,想先派个使者去秦国交涉,于是缪贤推荐了自己的门客蔺相如。

蔺相如带着和氏璧去了秦国,秦王在章台接见了他。看到玉璧后,秦王非常高兴,但是绝口不提以城换璧的事儿,于是蔺相如假意要指出和氏璧上的瑕疵给秦王看,把和氏璧拿了回来,并且义正词严地说:“大王答应以十五座城交换和氏璧,可是我一直看不到大王的诚意。如果大王要宝玉却不肯实现诺言,我就以自己的脑袋和这块宝玉一起在柱子上撞个粉碎。”秦王怕他真的把璧玉撞碎了,就含糊其词地表示自己会实现诺言,并请蔺相如先回宾馆休息。

回到宾馆后,蔺相如知道秦王不会真的以城换璧,就秘密派人将和氏璧送回赵国了。当秦王知道和氏璧已送回赵国时,非常震怒。可是在蔺相如大无畏态度的面前,也就无可奈何地将他奉为上宾,然后让他回赵国去了。后来,秦国一直没有把十五座城池割给赵国,赵国自然也就没有再把和氏璧送给秦国了。

【签诗】

一条金线秤君心 无减无增无重轻

为人平生心正直 文章全贝艺光明

【智慧】

此签有“乐善好施”之意,提醒当事人适度地投其所好。一个人本身如果知礼守法已属难能可贵,如果还能兼顾人情,更是锦上添花。与人相处时,如果能够花一点时间用心倾听对方的感受,不但能让对方觉得有“被重视”的感觉,更可因此知道对方的喜恶禁忌。这种处世哲学,跟佛经上所说的“悉令满足诸需求”有异曲同工之妙。人都是互相的,能够获得多数人的支持与认同,做起事情来会更圆满。

【典故】管仲相齐

春秋时期的著名历史典故。

管仲原本是公子纠帐下谋士,他曾协助公子纠刺杀过公子小白。后小白胜出并登上王位,是为齐桓公。齐桓公是个豁达大度的人,听了鲍叔牙的话,不但不办管仲的罪,还任命他为相,让他管理国政。管仲也为齐国的霸业出谋划策,不仅将国家治理的国泰民安,还使得齐桓公成为了春秋五霸之一,名垂千古。

管仲为齐桓公称霸立下汗马功劳,但后人同样称赞鲍叔牙的伯乐之举,以及齐桓公不计前嫌的豁达与大度。“管仲相齐”和同时期的“管鲍之交”一样都流传千古,通过鲍叔知贤、荐贤和让贤的故事,刻意探索和说明了如何对待贤才的问题。管仲其人,经商多分财利,谋事反而更糟,作官被逐,打仗逃跑。鲍叔却不认为他贪愚、不肖、怯懦和无耻。反而从囚禁中把他解放出来,并推荐给桓公,使之有机会一展才能。

【签诗】

晨昏传籁佛扶持 须是逢危却不危

若得贵人相引处 那时财帛亦相随

【智慧】

此签有“人善被欺”之意,奉劝当事人勿灰心丧志。莫听他人闲言是非,有时面对别人的调侃相欺,无须放在心上。此刻莫要急躁,专注在修养品德之上,保持良好的处世态度,并不断地充实自身的学识。不经一番寒彻骨,焉得梅花扑鼻香?相信自己,但行好事莫问前程。

【典故】玄奘求取真经

玄奘(602-664)本姓陈,名祎、洛阳缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。唐代高僧,我国汉传佛教四大佛经翻译家之一,中国汉传佛教唯识宗创始人。

玄奘13岁出家,21岁受具足戒。为了求取佛经原典,于贞观三年(629年)从长安出发,冒险越过国境,历尽万苦千辛到达天竺取经。

他遍游恒河与印度河流域以及印度东南沿海地区,翻越雪山和葱岭,往返跋涉五万余里,花了十几年时间,终于在贞观十九年(645年)回到长安。

史书记载,玄奘西行求法,往返十七年,旅程五万里,所历“百有三十八国”,带回大小乘佛教经律论共五百二十夹,六百五十七部。归国后受唐太宗召见,住长安弘福寺,后又住大慈恩寺。

从贞观十九年(645年)开始,约二十年间,主要从事译经事业,先后译出大小乘经论共七十五部一千三百三十五卷。

copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4

法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!