本文目录一览:

作者介绍:刘一达

老北京人,笔名达城,著名京味儿作家,中国作家协会会员,北京作家协会第四届理事。

“能咂摸出味儿来的文章才是好文章。”

本文刊载于《北京纪事》2023年2月刊

原标题《 “五脊六兽” 是怎么来的》

老北京人在形容一个人瘦弱,或者饥不果腹,病病殃殃时,常常喜欢用“五饥六瘦”来形容。

“五饥六瘦”是一句成语,但北京人常常把“五饥六瘦”,写成“五脊六瘦”或“五脊六兽”。是写错了?还是这三个是不同的成语?

要弄清这是怎么回事,还是先说说什么是“五脊六兽”吧。

“五脊六兽”,实际上是古建行的一句术语。

什么意思呢?原来中国古建的屋顶结构是有讲儿的:不同规格的房子,有不同的形制,“五脊六兽”就是房屋顶部的结构。

“脊”指的是屋脊,“兽”指的是屋顶上的装饰物。

中国的古建就屋顶的形制来说,有“硬山”“悬山”“歇山”“攒尖”“勾连搭”等样式,“庑殿顶”算是中国古建级别最高的建筑形制。

“庑殿顶”的形制,前后左右四面都有坡度,其中前后两面坡在顶部相交,形成“脊背”,也叫“正脊”。左右两坡只同前后两坡相交,形成四个“垂脊”。

“正脊”加上四个“垂脊”,不是“五脊”了吗?所以“庑殿”,也被称为“五脊殿”。

太和殿“五脊六兽”示意图(龚唯 制图)

“正脊”两端各有一个龙头的雕饰,头朝里,像是龙口吞着“正脊”,所以又叫“正吻”,或“大吻”“螭虎”。“螭”读吃,是古代传说中没有角的龙。

太和殿

在“正吻”的后面,各有两个兽头的雕饰,古建行的术语叫“背兽”。在4条“垂脊”的下端,各有一对双角兽头的雕饰,称为“垂兽”,也被称为“角兽”。

两个“背兽”加上4个“垂兽”,正好6个兽,“六兽”就是就是这么来的。

我见过有人写文章,把“五脊六兽”,写成了“屋脊六兽”,显然这是没弄明白“五脊六兽”是怎么回事儿。

“五脊”确实是在房顶上呢,但它跟一般的“屋脊”还是有所不同,而且按通常成语的语序来说,“屋脊”也跟“六兽”排列不到一起。

京城的古建必须像故宫的“三大殿”、孔庙的大成殿、长城的祾恩殿这样规模的,才有“五脊六兽”的形制。

一般古建够不上这个级别,不会出现“五脊六兽”,所以,您在形容一般古建时,别用这个词儿。

需要说明的是,“五脊六兽”的形制,通常用的都是琉璃瓦,而且是黄色的。

在有皇上的帝制时代,黄色是皇上的专用色,别说一般老百姓,就是皇上的亲弟弟也不能用。

您以后参观游览名胜古迹时,留神观察,只要是黄琉璃瓦的建筑,甭问,肯定是皇家的。

当然,这得说是古建,现在的建筑早就没这讲究了。有一次我到一个荒僻的山村,发现一户人家的院子高房带脊,而且还是黄琉璃瓦。

在穷乡僻壤能见到黄琉璃瓦的建筑,不能不让我感到惊诧。是不是吃了豹子胆?一问才知,这家主人的儿子是烧琉璃瓦的。

我笑着对这家主人说道:“要是在有皇上的年代,您跟您儿子的脑袋都得搬家。”

主人笑道:“有皇上的年代,我们草民上哪找黄琉璃瓦去呀?”

太和殿 图源网络

北京人说什么事儿,喜欢以“六”为大,比如说把这一带所有的景点都看了,北京人会说“我在这儿转了六够。”吃饭,吃了半天,北京人会说“吃了六够。”同样,说一个人非常瘦,北京人也会用“六瘦”来形容。

但形容人瘦的成语很多,其中经常用的是“面黄肌瘦”,由“六瘦”和“饥瘦”,后来演变成“五饥六瘦”。这个成语从字义上来说,是没有毛病的。

由于“脊”和“兽”与“饥”和“兽”同音,有人认为“五饥六瘦”是“五脊六兽”的谐音,所以,经常把“五饥六瘦”写成“五脊六瘦”,甚至有的《现代成语词典》也这么写,这就值得商榷了。

首先“五脊六瘦”的“五脊”就解释不通,人身上有五根脊柱吗?其次,“五脊”跟“六瘦”从词性上说,也不是并列关系,“五脊”跟“六瘦”谁也不挨谁。

所以“五脊六瘦”这个成语的写法是不对的,应该写成“五饥六瘦”,或者直接用“五脊六兽”,把它当成一种借代关系来形容。

“五肌六瘦”的成语用法已经约定俗成,主要是形容人的瘦弱,“五脊六兽”是古建的屋顶形制,它不是形容词,而是名词。您弄清楚这两个成语是怎么回事儿,也就不会写错了。

作者丨刘一达

↓↓点击下图,一键下单《北京纪事》2月刊↓↓

在北京方言中,有一个俗语叫“五脊六兽”,具体的用法类似于“闲得五脊六兽的”,指的是一个人闲得发慌,无所事事的状态;也可以用作是狂喜炫耀,如“高兴得五脊六兽的”。老舍的《四世同堂》中也有“这些矛盾在他心中乱碰,使他一天到晚的五脊六兽的不大好过”,说的是心烦意乱的意思。这个词语在东北、华北地区也有使用,比如在山东一些地区,“五脊六兽”就被用来表达一种无所谓的闲适。

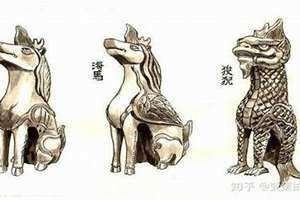

那么,到底什么是“五脊六兽”呢?“五脊六兽”最初是建筑用语。所谓“五脊”,就是中国宫殿式建筑屋顶中庑殿顶的五条屋脊,包括大脊(正脊)及四条垂脊;而“六兽”,则是屋脊之上的蹲兽,一般而言,每条脊的两端各有一只兽,合在一起就是“五脊六兽”。也有人认为,“六兽”指正脊端头的吻兽、鸱吻背面的背兽、戗脊端头的戗兽(也叫垂兽)、垂脊上的一排蹲兽(也叫跑兽、小跑)、仔角梁端头的套兽、围脊上的合角兽。

对于屋顶脊兽,最令人印象深刻的莫过于故宫太和殿之上的小跑。为了彰显至高无上的地位,故宫太和殿有着绝无仅有的十只小跑。根据《钦定大清会典则例》记载,太和殿屋脊上的骑凤仙人(也叫仙人骑鸡)后面跟着“龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊、狎鱼、獬豸、斗牛、行什”等异兽。民间也有顺口溜描述这些小跑:“一龙二凤三狮子,海马天马六狎鱼,狻猊獬豸九斗牛,最后行什像个猴。”

故宫皇极殿右侧的跑兽,段旭/摄。《西洋镜:五脊六兽》内页插图。

德国收藏家、历史学家爱德华·福克斯(Edward Fuchs,1870—1940)为这些屋顶脊饰所着迷,在他看来,中国屋顶脊饰,即寺庙、宝塔、门拱、皇宫等建筑上的人形或兽形屋顶脊饰,以及中国寺庙陶瓷制品,在当时的文化和艺术研究中都属于屡受冷遇的领域。因此,福克斯于上世纪三十年代完成了一本有关于中国屋顶脊饰的专著《屋顶脊饰及中国琉璃的变迁》,这本书也成为了国内外专门研究屋顶脊饰的开山之作,而《西洋镜:五脊六兽》则是这本专著的重新整理出版。本文特别选择了其中《中国屋顶》这一部分。

以下内容选自《西洋镜:五脊六兽》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有,文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

《西洋镜:五脊六兽》,[德]爱德华·福克斯著,赵省伟主编,周海霞译,北京日报出版社2021年9月版。

对于中国人而言,

屋顶在建筑中始终居于最重要的位置

中国建筑最明显的特征之一就是那大幅向外突出的屋顶。它像盖子一样覆盖建筑的其他部分,因而直接影响建筑的整体形象。屋顶对于中国建筑来说,就好比外立面之于欧洲建筑一样重要。而在中国建筑的屋顶中,吸引我们主要注意力的则是那些屋顶脊饰。屋顶脊饰是置放于中国屋顶上的人形或兽形装饰的总称,外形丰富多样,有些甚至呈现出兽形和人形相结合的混合形式。特别是寺庙、宝塔和皇家宫殿的屋顶上有着大量的此类脊饰。

中国屋顶脊饰无论是在文化领域还是在艺术方面,绝对都是有趣的且具有重要的意义。这一绝对有趣的领域的研究,对于我们进一步了解中国文化和艺术发展的内涵极具启发意义。虽然中国的屋顶脊饰乍看之下仅具装饰功能,但是实际上它们的作用远不只如此。尤其是从建筑心理学上讲,它们是中国建筑的重要组成部分。不仅在中国,在世界其他地方,建筑也都需要具备这一心理学功能。鉴于这个事实,我们在做研究时必须首先从中国建筑出发,分析并确定其特质、局限性所在。

除了防御工事、城墙、部分大型桥梁、普通住宅、寺庙、皇家宫殿以及在中国常见的牌楼外,中国古代建筑绝大多数都是木质结构。这是由中国的自然条件决定的。不过这里说的自然条件,并不是指今天或者近一段时期的自然条件,而是中国原始部落定居时期的自然条件。当时,中国的大部分地区都覆盖着广袤的森林。虽然如今的中国木料短缺,石质建筑逐渐占据主导地位,但原来的木构建筑风格得以保留,且没有发生什么变化。这是因为长久以来,中国的经济组织形式的本质没有发生根本性变化,原始的木结构建筑基本能够满足这种朴素的需求。数百年来,木结构建筑不仅用于建造住宅,也广泛应用于寺庙、宫殿。这也是中国几乎没有古老建筑保存下来的原因。

济南府火神庙里的钟楼。这张照片清楚地展示出大量脊饰, 展示出脊兽丰富的外形和各自如何排列分布于屋顶之上。可以看到, 这里最主要的母题有龙犬、海豚和龙头。与钟楼相邻的一个屋顶也展示了同类型的脊饰。济南府的这座寺庙大致建于明朝晚期。慕尼黑乔治米勒出版社(原来的福尔克旺出版社)供图。《西洋镜:五脊六兽》内页插图。

中国留存下来的古老建筑最远只能追溯到明代。即使是明代建筑,留存下来的数量也很少,几乎找不到明朝初期的建筑。我们对于更为久远时期的中国古老建筑外观的认识,完全依赖于古老的图片材料,以及墓葬出土的一些陶瓷(房屋)明器。然而,这些材料也极其贫乏。尽管如此,如下观点也是绝对没问题的:因为中国社会的经济文化在本质上没有发生根本性变化,因而建筑风格也没有发生根本性变化,使用的建筑材料同样没有多少变化,所以说今天的中国建筑同五百年前,甚至一千年前的建筑相比,并未发生根本变化。

但中国的建筑不仅仅只是一种木构建筑,它还是人类所能想到的最简洁的木构建筑。它和所有的木构建筑一样,以四柱支撑为基本建筑原则,柱子上方是具有保护作用的屋顶,柱子和柱子之间通过墙壁连接。实际上,中国的建筑从来没有跨越这种最简洁的建筑结构。

今天的中国建筑同样遵循着这种简洁的建筑结构,只不过有些建筑的木柱数量更多,而那些等级较高的建筑将木柱换成了石柱而已。实际上,中国建筑由简单的梁柱构成,以“间”为基本单位。这种简单的梁柱式建筑则是以同样简洁的方法扩展,在第一个梁柱式建筑的基础上加建另一个梁柱式建筑,或者加建多个梁柱式建筑,比如宝塔就是通过这种扩展方式建造而成的。居住建筑的扩展则通过在前方和两侧增建单“间”或几“间”来实现。甚至皇家宫殿在建造时也按照这种方式进行,只不过宫殿不像普通百姓的住房那样一间紧挨着另一间,而是雅致地分散于花园当中。

这种梁柱式建筑结构也由自然条件决定。中国气候湿热,因此居住在通风条件更好的梁柱式房屋中是最舒适的。如前文所述,中国的建筑主要由两部分组成:柱子和屋顶。即如前文描述过的那样,屋顶是其中最重要的部分。所有的中国建筑都是如此。在中国建筑构造框架中,屋顶是那样令人瞩目,以至于几乎会让人误以为中国人根本不是在建房子,而只是在建一个屋顶。同样,宝塔只是一个由多重屋顶构成的建筑,是将一个屋顶叠在另一个屋顶上。

对于中国人而言,屋顶在建筑中始终居于最重要的位置,这一点在任何地方都不会被放弃。中国人不仅给居住建筑、宫殿和寺庙建造屋顶,而且在每一扇大门上建造屋顶,就连牌坊上也建了屋顶。在中国,牌坊用于纪念某些造福民众的丰功伟绩,它只是用于支撑具有展示性功能的屋顶的基架结构。总之,中国人的最高建筑理想都蕴藏于屋顶构造之中,中国人的建筑兴趣始终都汇聚在屋顶上面,可以说没有什么建筑物是没有屋顶的。

即使中国屋顶的外形如此独具一格,

本质上仍是自然条件决定的

这同样也由自然条件决定,是迫于大自然的外力而形成的结果。中国经常发生强度极大、极具破坏力的风暴,也会有连日的暴雨。面对频繁的灾难性天气,人们需要一个在各个方向上都能够发挥遮蔽作用的保护盖。而能提供这种保护的只能是经过相应设计的屋顶。屋顶的构造必须能够保证在遭遇强烈的风暴时,建筑既不会因为风力太大而向内折断,也不会被整体掀翻。中国屋顶独特的外形和结构完美地适应了自然外力的条件。二者都是从强大的、人力无法改变的自然外力法则中发展形成的。我们不能被中国屋顶独特的美学线条所误导。任何一种单独的实用理念都无法转化为美学形式,因为在一件事物的美学线条中,总是有各种不同的元素组合在一起共同发挥作用,所以也就会产生多种多样的可备选的美学解决方案。基于这些原因,我们完全有理由认为,即使中国屋顶的外形如此独具一格,本质上仍是自然条件决定的。

事实就是如此。因此所有那些仅从其外形出发所做出的阐释都是错误的。因为这些阐述完全无视其由自然条件激发而产生的法则。虽然中国人的先祖曾经在帐篷中居住过,但是中国的屋顶并不像有些人说的那样是效仿游牧民族的帐篷;也不像有些人说的那样,中国的屋顶是笼罩大地的天空的象征图形;更不像另一些人说的那样,中国屋顶是倒置的船的标志。第三种解读源自最具“深意”的胡思乱想。这种阐释以中国文字“顶”的结构为基础。“顶”字展示的是一个倒置的容器,所以“理所应当”地引申出了这样的意义:“该字的基本设想,是船载着太阳在水面上航行,穿越空气之海。行至西边时,船翻了,覆盖了太阳。所以每一个屋顶就是一只翻了的船或者一个倒置的容器。”这就是那些意图在中国文字中为自己的认识寻找答案的人所做出的阐释。

颐和园万寿山铜亭,唐纳德·曼尼,1920年摄。《西洋镜:五脊六兽》内页插图。

对于每一位历史学者而言,通过特定外形和文字图像象征意义的设想之间的关联性寻找众多有价值的启示,是了解拥有象形文字民族的不二选择。但是对于一名严谨的历史学家而言,即便这个重要的辅助手段是不可忽略的,但他也不可以因此曲解这一辅助手段,甚至将这一手段复杂化。因此,之前提到的有关解读中国屋顶外形来源的三种主流阐释方式,无论如何都是错误的。因为决定事物外形的首要因素就是来自外部的必要条件,即人的需求。

如此一来,对事物外形的象征性解读就不应居于第一位,而应居于第二位。无论如何,这才是人们理应采取的原则性立场。中国屋顶的外形源自天空或者压住太阳的翻覆船只等观点完全是符号象征性的阐释,是想象出来的,也是源自意识形态的。另一方面,中国频繁发生的暴雨以及强劲的风暴是无可争辩的事实。而在我们生活的地区,基本没有那种能与中国的暴风骤雨相提并论的恶劣天气。因此,基于气候条件产生的基本需求是各种屋顶外形灵感的源泉,也就是说,在决定屋顶外形方面功能性目的思维是第一位的,因而不同地区的屋顶外形也是形态各异的。所以屋顶的外形也成为标识和区分各种建筑形式的最重要元素,其标识度胜过建筑的其他任何部分。

正因如此,在一个拥有多种不同气候特征的国家里,我们会碰到多种类型的屋顶外形。在山区,冬天会下很大的雪,那里的房顶都建成尽可能陡的坡面,这样就只会有少量积雪压在屋顶上。出于同样的原因,山区的屋顶往往大幅度向下方延伸,有时檐角甚至会低至房子的底层部分。在山区地带绝不会碰到平顶的房子,因为这类房子可能会由于平顶上大量积雪而被压塌。平原地区的屋顶坡度则很小。因为气候温和的地区一般不会出现大雪天气,而且房屋必须留有宽阔的采光通道。

在南方,房子为大平顶形式,因为南方的人们在屋里生活的时间跟在屋顶生活的时间基本上是一样多的。在中国下大雨时往往伴有风暴,所以屋顶必须向下倾斜呈坡面状,不过坡度很小。这样风暴就不会把屋顶掀翻,更不会吹倒整座屋子。而坡度过陡的屋顶则始终存在这样的危险。只有臆想家才会想当然地认为中国屋顶的主要功能是其特别的象征意义,纯粹是出于偶然才同时实现了功能性用途。在这个关联中,我们也得提到中国屋顶使用的建筑材料。现在中国的屋顶覆盖的都是瓦件。

当然情况并非一直如此,最初中国的屋顶覆盖的是木瓦,木构建筑原来所使用的材料自然都是木质材料。一般都认为,从木瓦屋顶到砖瓦屋顶的转变大约是在公元前4世纪时完成的。该时间节点是有证据佐证的。早在汉朝早期,即公元前2世纪时,就已经存在刻印文字的砖瓦,后来还出现了端部印有兽形装饰图案的瓦件。因此可以肯定的是,最早的无装饰的瓦件可以溯及更久远的时期。

鉴于砖瓦的古老历史,在某种程度上也可以认为砖瓦屋顶是中国的发明。同样也有可能的是,和很多其他发明一样,砖瓦这一发明在不同的国家有各自独立的发展历史。不过假使中国在公元后的头几个世纪里又发明了釉面瓦件工艺,那么这也有可能是中国的一项独立发明。无论如何,从那时起,在长达几个世纪的时间里,中国都是整个亚洲唯一的屋顶瓦件出口国。在那个时期釉面瓦件是除丝绸之外中国最主要的出口产品。

中国之所以在很早的时候就发明了釉面瓦件技术,同样是由其自然条件决定的。这一发明是基于屋顶瓦件的功能性目的思维形成的完美解决方案。因为未经进一步加工的烧制瓦件有一定的吸水性,而上釉的瓦件则绝对不吸水。另外,釉面瓦件比无釉瓦件坚固得多。此处还要提及的一点是,屋顶瓦件的形状很明显直接源自木质建筑时代。整体上来说瓦件的外形直到今天几乎没有发生过改变。木质瓦件原本是半边环形树皮,其铺盖方式是交替堆叠,一片木瓦叠压在另一片木瓦上。后来人们就仿照这种树皮形制,以陶土为材质,制作成规格标准的砖瓦件。

在整个人类建筑史上,

中国屋顶的脊饰是独一无二的

接下来说一说中国屋顶真正的象征意义这个问题。自然,所有国家的屋顶无疑都存在象征意义,而且屋顶所具有的都是同一个象征意义,即庇护的象征。然而在现有的各种屋顶外形中,没有几个屋顶外形能像中国的屋顶外形那样,将庇护这一象征意义体现得如此淋漓尽致。如果不是先入为主地抱着神秘论的态度一定要探寻其深刻意义来观察中国屋顶的话,那么马上就可以认识到这一点。

陶瓷家庙。屋顶可以单独拆卸。在正脊上和山墙两端有两条龙。此外还有多个屋顶脊饰,在屋檐端部的顶瓦上刻有兽形纹饰。寺庙的内部有一尊布袋和尚(弥勒佛)的雕像,周边围绕着多个人物雕像。寺庙通体施多色釉彩——金棕色、黄色、铜锈绿和黄绿色,高68厘米。《西洋镜:五脊六兽》内页插图。

科隆市东亚博物馆里有一个特别的展厅,专门用于展示屋顶的构件。该博物馆创建人阿道尔夫·费舍尔(Adolf Fischer)教授在博物馆的导引手册中写道:“屋顶对整个建筑物的庇护功能,在任何一个地区都不像在东亚地区那样,呈现得如此鲜明。”屋顶的庇护功能的重要性在这里比在地球上其他地区更高。所以屋顶的这个初始的、真正的实用理念就成了最高准则。因此中国屋顶的构造设计也可以被称作庇护功能的外形象征。在中国屋顶的下面,人们感觉受到庇护:不仅仅是在可怕的风暴来临之时,或者连日暴雨的情况下,人们觉得受到庇护。即使是天塌下来,人们也会觉得自己处于庇护下。

但是中国人并不满足于仅仅通过技术来实现这种庇护功能,他们还努力通过象征手法极力加强这种印象。这种象征手法就是屋顶脊饰。中国人就是借助屋顶脊饰来加强庇护印象的。因为脊饰唯一的功能就是为居住者提供庇护,是为屋顶下的居住者提供庇护的保护神和护佑者。脊饰的大量存在使得屋顶被赋予的庇护功能如此明显、直接地得到体现和强调,这简直达到人类想象力的极致了。

在整个人类建筑史上,中国屋顶的脊饰是独一无二的,再没有第二个与之类似的建筑现象。基于这些原因,本书的研究对象——屋顶脊饰也无可辩驳地证明了除庇护功能之外,对于中国屋顶外形的其他阐释都是错误的。如果我们将所有这一切都置于其不可割裂开来的必要性和关联性中,即我们首先将中国独特的气候条件考虑进来的话——正是独特的气候条件使得屋顶的庇护功能在中国人的整个生存框架中享有非常重要的地位——那么屋顶成为中国人想象世界中最重要的外形设想之一就完全解释得通了。

这同样完美地解释了为什么中国人在屋顶的技术构造和艺术建构上如此地花费心思,如此地极致投入。当然,这也解释了中国独有的一种现象,即通过树立牌坊的方式来赞颂功绩。在中国,一个人不管是出于何种原因建立了让百姓长期为之感激不尽的丰功伟绩,百姓就会给他立一座牌坊。前文提到过,中国的牌坊起到纪念碑的作用。前文说到牌坊时所使用的德语译法是“Ehrenpfeiler”,但实际上更准确的译法是“Ehrendach”。因为屋顶是不可以直接建在地面上的,否则就与屋顶一词的含义相悖了,所以必须选择一种形式,使得屋顶在其中依然能够占据主导地位。这种形式就是牌坊,凸显出了屋顶在其中的重要地位。

作者丨[德]爱德华·福克斯

摘编丨何也

编辑丨青青子

导语校对丨陈荻雁

在北方有一句俗语叫“五脊六兽”,形容心烦意乱,忐忑不安。例如老舍《四世同堂》中便有这么一句:“这些矛盾在他心中乱碰,使他一天到晚地‘五脊六兽’的不大好过。”

可是,“脊”和“兽”究竟指什么呢?其实,这句人们耳熟能详的俗语,与中国古代宫殿的屋顶大有关系……

在中国古代,建筑屋顶的样式有严格的要求,其中庑(wǔ)殿顶和歇山顶等级较高,主要用于宫殿、寺庙等建筑;攒尖顶主要用于亭子、宝塔等圆顶或方顶的建筑;而悬山顶和硬山顶等级较低,主要用于普通百姓的民居。

庑殿顶

庑殿顶由一条正脊和四条垂脊组成,又称“五脊顶”,是宫殿最常用的结构,其屋顶四面形成四个斜坡,屋角和屋檐向上翘起,故也称四阿顶。这种屋顶样式由来已久,《周礼·考工记》中就有“殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋”的记载。此外还有重檐庑殿顶,就是再伸出一层屋檐,视觉上像是又加了一层顶,故宫太和殿用的就是这种屋顶。

歇山顶也常用于高等级建筑中,由一根正脊和四根垂脊、四根戗脊组成,又称“九脊顶”。屋顶由四个倾斜的屋面和两侧的三角形小墙面(称为山花)组成。此外,也有重檐歇山顶,故宫的保和殿用的就是重檐歇山顶。一般认为歇山顶的样式起源于南方地区,是为了避免在屋脊下形成热死角,起到保护木质构建的作用。

攒尖顶上的“宝顶”

考虑到视觉美感,圆顶或方顶的建筑多用攒尖顶(斗尖),这种屋顶为锥形,没有正脊,顶部集中于“宝顶”,也有重檐的样式。攒尖顶又分为圆顶攒尖和角式攒尖,圆顶攒尖没有垂脊,角式攒尖有与角数相同的垂脊。天坛的祈年殿是三重檐的圆顶攒尖,故宫的中和殿是四角式攒尖。

相比之下,普通民居使用的屋顶样式就要简单得多。悬山顶由一条正脊和四条垂脊组成,但是屋顶只有两个面,称为二坡,因房屋两侧的屋脊略悬伸出墙(山墙)外而得名。硬山顶同样由一条正脊、四条垂脊和两个坡面组成,但是屋脊不伸出山墙。

装饰屋顶不仅是为了美观

借用动物造型 具备实用功能

中国古代建筑历来重视屋顶装饰,可追溯至春秋时期。在绍兴坡塘狮子山出土的伎乐铜屋,其屋顶上就装饰着一只铜鸟。到了两汉时期,建筑的门阙和屋顶一般会装饰凤凰或朱雀。据《三辅黄图》记载,汉代“建章宫南有玉堂,璧门三层,台高三十丈,玉堂内殿十二门,阶陛皆玉为之。铸铜凤高五尺,饰黄金栖屋上,下有转枢,向风若翔。”

鸱尾

晋始,又有了鸱(chī)尾的装饰,据《晋书》记载:“丙寅,震太庙鸱尾”;“鹊巢太极东头鸱尾”。唐代,在宫殿的正脊两侧装饰鸱尾成为了定制。宋代屋顶的装饰种类已基本完备,特别是《营造法式》一书的出现,对于建筑的各种样式做了较为系统的规范。明清时期,等级制度更加严格,对于建筑的装饰要求也更加规范。《明史·舆服志》记载:“明初,禁官民房屋不许雕刻古帝后、圣贤人物及日月、龙凤、狻猊、麒麟、犀象之形。”

总体而言,中国古代建筑屋顶上的装饰物主要有鸱尾、望兽、垂兽、脊兽、套兽、宝顶、走兽等几种,造型大多取自动物的特定部位。

鸱尾,又称鸱吻、螭吻、蚩吻、正吻、吞脊兽,原是一种海中怪兽。《太平御览》转引《唐会要》载:“汉柏梁殿灾后,越巫言海中有鱼虬尾似鸱,激浪即降雨。遂作其象於屋以厌火祥。”鸱尾早期是鱼尾巴的造型,后来与佛教中的摩羯鱼形象融合,形成了半龙半鱼的样子。明清时期,鸱尾变成为张开大嘴向内吞吃屋脊,背上还插着一把剑的龙头形象。

故宫太和殿屋顶

在一些城楼、钟鼓楼类的建筑正脊两侧则会装饰望兽,又称正脊兽。望兽也是龙头造型,但与鸱尾不同,头部是向外的。有些采用歇山顶的民居会在垂脊和戗脊交汇的地方分别装饰垂兽和戗兽,这两种装饰本来的作用是为了防止屋脊上的瓦片下滑,后来发展成了装饰物。

此外,有些建筑在屋檐的最外侧会伸出一小截房梁,称为仔角梁。为了保护仔角梁不被雨水侵蚀,会在上面套上一个陶制的建筑构件,也就是套兽。

如前所述,锥形的攒尖顶必有一个“尖儿”,这就是宝顶。宝顶一般为须弥座托宝珠的样式,也有宝塔形、香炉形等。个别非攒尖顶的屋顶也会在正脊中间安放宝顶。

屋脊上的各类“走兽”

“海马天马六押鱼,狻猊獬豸九斗牛”

走兽也称蹲兽、跑兽、小跑,是装饰在垂脊或戗脊上的一排小兽的总称。古人为了防止屋脊上的屋瓦脱落,会在瓦片之间钉入铁钉,这些形状各异的走兽就是由铁钉的顶帽演变而来的。

在宋代建筑上,檐角处会装饰一个人面鸟身的怪兽,名叫嫔伽。嫔伽又称迦陵频伽,是佛教传说中的神鸟,因歌声优美,又称妙音鸟。到了明清时期,人面鸟身的嫔伽逐渐演变成了骑着凤鸟的道家仙人模样,称为“骑凤仙人”,后也称“骑鸡仙人”。

根据《钦定大清会典则例》的记载,清宫屋脊上的仙人后面跟了“龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊(suān ní)、押鱼、獬豸(xiè zhì)、斗牛、行什”等异兽,而民间流传的顺口溜也描述了太和殿屋顶上的动物们:“一龙二凤三狮子,海马天马六押鱼,狻猊獬豸九斗牛,最后行什像个猴。”龙、凤、狮子都是我们所熟知的动物,那么剩下的走兽都是些什么动物呢?

首先来看“海马天马六押鱼”。早在唐代,海兽葡萄纹(也称海马葡萄纹)铜镜上面就有天马和海马的纹饰。所谓“海马”,是在海中奔驰的骏马,后来成为瓷器上常见的装饰纹样,明清时期的九品武官的官服也以海马为补子图案。

相应的,“天马”则是在空中翱翔的马。据《汉书》记载,“初,天子发书《易》,曰‘神马当从西北来’。得乌孙马好,名曰:‘天马’。及得宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极马’,宛马曰‘天马’云。”东汉画像砖上开始出现带翅膀的天马形象,唐代以后,天马形象更为常见,陵寝前的石像、铜镜上的纹饰中都会出现。“押鱼”则是一种龙头鱼身的形象,也被称为鳌鱼,明代《菽园杂记》记载:“鳌鱼,其形似龙,好吞火,故立于屋脊上。”

清东陵

其次是“狻猊獬豸九斗牛”,是三种有神话色彩的异兽。据《尔雅》载:“狻猊,如彪猫,食虎豹。”在注解中,郭璞认为这就是西域传入的异兽狮子。獬豸在古代则是司法公正的象征,据《异物志》载:“东北荒中有兽,名獬豸,一角,性忠,见人斗则触不直者,闻人论则咋不正者。”汉代负责司法的廷尉、御史、郡监等要戴獬豸冠,明清时期御史的官服用獬豸补子。“斗牛”的名称来源于二十八宿的斗宿和牛宿,是一种有两只弯角的龙,明代有一种赐服“斗牛服”,就使用了这种图案。

最后一句话中的“行什”在走兽序列中正好排第十,因此而得名。它猴脸、尖嘴、鸟爪,背后有翅膀,是典型的雷公形象,放在屋顶是为了起到防雷的作用。

除了仙人以外,走兽都是按照九、七、五、三这样单数出现。比如保和殿上是九只,中和殿上是七只,东西六宫上面是五只,只有太和殿上面的走兽是十只。为什么太和殿上的走兽是十只呢?原来康熙十八年(1679年),一场大火烧毁了太和殿,康熙三十四年至三十六年(1695-1697年),太和殿重建完成。明代的琉璃瓦件共分为十样,其中头样瓦最大,十样瓦最小,太和殿(那时叫皇极殿)筒瓦用的是头样。到了清朝,头样瓦已经不再烧造,根据《太和殿纪事》记载,重修用的是二样筒瓦。在重建太和殿时,如果还安装九只走兽,就会造成后面出现位置空缺,因此才在后面加上了一只“行什”。

故宫里东西六宫住的都是后妃,深宫里的人每天看着屋顶,无事可做,心里也就难免觉得“五脊六兽”了。

来源:“北京晚报”微信公众号

在北方有一句俗语叫“五脊六兽”,形容心烦意乱,忐忑不安。例如老舍《四世同堂》中便有这么一句:“这些矛盾在他心中乱碰,使他一天到晚地‘五脊六兽’的不大好过。”

可是,“脊”和“兽”究竟指什么呢?其实,这句人们耳熟能详的俗语,与中国古代宫殿的屋顶大有关系……

在中国古代,建筑屋顶的样式有严格的要求,其中庑(wǔ)殿顶和歇山顶等级较高,主要用于宫殿、寺庙等建筑;攒尖顶主要用于亭子、宝塔等圆顶或方顶的建筑;而悬山顶和硬山顶等级较低,主要用于普通百姓的民居。

庑殿顶

庑殿顶由一条正脊和四条垂脊组成,又称“五脊顶”,是宫殿最常用的结构,其屋顶四面形成四个斜坡,屋角和屋檐向上翘起,故也称四阿顶。这种屋顶样式由来已久,《周礼·考工记》中就有“殷人重屋,堂修七寻,堂崇三尺,四阿重屋”的记载。此外还有重檐庑殿顶,就是再伸出一层屋檐,视觉上像是又加了一层顶,故宫太和殿用的就是这种屋顶。

歇山顶也常用于高等级建筑中,由一根正脊和四根垂脊、四根戗脊组成,又称“九脊顶”。屋顶由四个倾斜的屋面和两侧的三角形小墙面(称为山花)组成。此外,也有重檐歇山顶,故宫的保和殿用的就是重檐歇山顶。一般认为歇山顶的样式起源于南方地区,是为了避免在屋脊下形成热死角,起到保护木质构建的作用。

攒尖顶上的“宝顶”

考虑到视觉美感,圆顶或方顶的建筑多用攒尖顶(斗尖),这种屋顶为锥形,没有正脊,顶部集中于“宝顶”,也有重檐的样式。攒尖顶又分为圆顶攒尖和角式攒尖,圆顶攒尖没有垂脊,角式攒尖有与角数相同的垂脊。天坛的祈年殿是三重檐的圆顶攒尖,故宫的中和殿是四角式攒尖。

相比之下,普通民居使用的屋顶样式就要简单得多。悬山顶由一条正脊和四条垂脊组成,但是屋顶只有两个面,称为二坡,因房屋两侧的屋脊略悬伸出墙(山墙)外而得名。硬山顶同样由一条正脊、四条垂脊和两个坡面组成,但是屋脊不伸出山墙。

装饰屋顶不仅是为了美观

借用动物造型 具备实用功能

中国古代建筑历来重视屋顶装饰,可追溯至春秋时期。在绍兴坡塘狮子山出土的伎乐铜屋,其屋顶上就装饰着一只铜鸟。到了两汉时期,建筑的门阙和屋顶一般会装饰凤凰或朱雀。据《三辅黄图》记载,汉代“建章宫南有玉堂,璧门三层,台高三十丈,玉堂内殿十二门,阶陛皆玉为之。铸铜凤高五尺,饰黄金栖屋上,下有转枢,向风若翔。”

鸱尾

晋始,又有了鸱(chī)尾的装饰,据《晋书》记载:“丙寅,震太庙鸱尾”;“鹊巢太极东头鸱尾”。唐代,在宫殿的正脊两侧装饰鸱尾成为了定制。宋代屋顶的装饰种类已基本完备,特别是《营造法式》一书的出现,对于建筑的各种样式做了较为系统的规范。明清时期,等级制度更加严格,对于建筑的装饰要求也更加规范。《明史·舆服志》记载:“明初,禁官民房屋不许雕刻古帝后、圣贤人物及日月、龙凤、狻猊、麒麟、犀象之形。”

总体而言,中国古代建筑屋顶上的装饰物主要有鸱尾、望兽、垂兽、脊兽、套兽、宝顶、走兽等几种,造型大多取自动物的特定部位。

鸱尾,又称鸱吻、螭吻、蚩吻、正吻、吞脊兽,原是一种海中怪兽。《太平御览》转引《唐会要》载:“汉柏梁殿灾后,越巫言海中有鱼虬尾似鸱,激浪即降雨。遂作其象於屋以厌火祥。”鸱尾早期是鱼尾巴的造型,后来与佛教中的摩羯鱼形象融合,形成了半龙半鱼的样子。明清时期,鸱尾变成为张开大嘴向内吞吃屋脊,背上还插着一把剑的龙头形象。

故宫太和殿屋顶

在一些城楼、钟鼓楼类的建筑正脊两侧则会装饰望兽,又称正脊兽。望兽也是龙头造型,但与鸱尾不同,头部是向外的。有些采用歇山顶的民居会在垂脊和戗脊交汇的地方分别装饰垂兽和戗兽,这两种装饰本来的作用是为了防止屋脊上的瓦片下滑,后来发展成了装饰物。

此外,有些建筑在屋檐的最外侧会伸出一小截房梁,称为仔角梁。为了保护仔角梁不被雨水侵蚀,会在上面套上一个陶制的建筑构件,也就是套兽。

如前所述,锥形的攒尖顶必有一个“尖儿”,这就是宝顶。宝顶一般为须弥座托宝珠的样式,也有宝塔形、香炉形等。个别非攒尖顶的屋顶也会在正脊中间安放宝顶。

屋脊上的各类“走兽”

“海马天马六押鱼,狻猊獬豸九斗牛”

走兽也称蹲兽、跑兽、小跑,是装饰在垂脊或戗脊上的一排小兽的总称。古人为了防止屋脊上的屋瓦脱落,会在瓦片之间钉入铁钉,这些形状各异的走兽就是由铁钉的顶帽演变而来的。

在宋代建筑上,檐角处会装饰一个人面鸟身的怪兽,名叫嫔伽。嫔伽又称迦陵频伽,是佛教传说中的神鸟,因歌声优美,又称妙音鸟。到了明清时期,人面鸟身的嫔伽逐渐演变成了骑着凤鸟的道家仙人模样,称为“骑凤仙人”,后也称“骑鸡仙人”。

根据《钦定大清会典则例》的记载,清宫屋脊上的仙人后面跟了“龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊(suān ní)、押鱼、獬豸(xiè zhì)、斗牛、行什”等异兽,而民间流传的顺口溜也描述了太和殿屋顶上的动物们:“一龙二凤三狮子,海马天马六押鱼,狻猊獬豸九斗牛,最后行什像个猴。”龙、凤、狮子都是我们所熟知的动物,那么剩下的走兽都是些什么动物呢?

首先来看“海马天马六押鱼”。早在唐代,海兽葡萄纹(也称海马葡萄纹)铜镜上面就有天马和海马的纹饰。所谓“海马”,是在海中奔驰的骏马,后来成为瓷器上常见的装饰纹样,明清时期的九品武官的官服也以海马为补子图案。

相应的,“天马”则是在空中翱翔的马。据《汉书》记载,“初,天子发书《易》,曰‘神马当从西北来’。得乌孙马好,名曰:‘天马’。及得宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极马’,宛马曰‘天马’云。”东汉画像砖上开始出现带翅膀的天马形象,唐代以后,天马形象更为常见,陵寝前的石像、铜镜上的纹饰中都会出现。“押鱼”则是一种龙头鱼身的形象,也被称为鳌鱼,明代《菽园杂记》记载:“鳌鱼,其形似龙,好吞火,故立于屋脊上。”

清东陵

其次是“狻猊獬豸九斗牛”,是三种有神话色彩的异兽。据《尔雅》载:“狻猊,如彪猫,食虎豹。”在注解中,郭璞认为这就是西域传入的异兽狮子。獬豸在古代则是司法公正的象征,据《异物志》载:“东北荒中有兽,名獬豸,一角,性忠,见人斗则触不直者,闻人论则咋不正者。”汉代负责司法的廷尉、御史、郡监等要戴獬豸冠,明清时期御史的官服用獬豸补子。“斗牛”的名称来源于二十八宿的斗宿和牛宿,是一种有两只弯角的龙,明代有一种赐服“斗牛服”,就使用了这种图案。

最后一句话中的“行什”在走兽序列中正好排第十,因此而得名。它猴脸、尖嘴、鸟爪,背后有翅膀,是典型的雷公形象,放在屋顶是为了起到防雷的作用。

除了仙人以外,走兽都是按照九、七、五、三这样单数出现。比如保和殿上是九只,中和殿上是七只,东西六宫上面是五只,只有太和殿上面的走兽是十只。为什么太和殿上的走兽是十只呢?原来康熙十八年(1679年),一场大火烧毁了太和殿,康熙三十四年至三十六年(1695-1697年),太和殿重建完成。明代的琉璃瓦件共分为十样,其中头样瓦最大,十样瓦最小,太和殿(那时叫皇极殿)筒瓦用的是头样。到了清朝,头样瓦已经不再烧造,根据《太和殿纪事》记载,重修用的是二样筒瓦。在重建太和殿时,如果还安装九只走兽,就会造成后面出现位置空缺,因此才在后面加上了一只“行什”。

故宫里东西六宫住的都是后妃,深宫里的人每天看着屋顶,无事可做,心里也就难免觉得“五脊六兽”了。

来源:“北京晚报”微信公众号

copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4

法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!