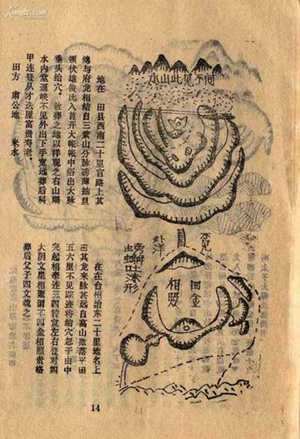

遵义风水地理阴地位于贵州省遵义市,是贵州省为数不多的风水模式之一,总面积约1万平方公里,由河湾、山脉、森林、田野等组成。遵义风水地理阴地不仅是自然风光、文化景观、文化历史遗址、宗教寺庙与农业文化的完美结合,而且是一个独特的民间文化遗产,具有独特的地域文化特色。

遵义风水地理阴地地貌遵义风水地理阴地的地貌主要由平原、丘陵和山脉组成,其中以丘陵为主。山脉和深山的存在构成了山地的地形,而在丘陵中,有大大小小的河流相交,形成了河湾地形。表面土壤质地柔软,可深入70米以上;地下水位稳定,枯季深度一般在150米以内,含水量高。

遵义风水地理阴地的地形特征阴和阳正确的解释是

遵义风水地理阴地的地形特征以丘陵为主,丘陵由大大小小的河流组成,河流蜿蜒曲折,形成峡谷和河湾。丘陵覆盖多种植被,植被覆盖率高,与森林覆盖率较好的山区形成有机空间组成,具有覆盖多种物种的自然生态系统。山地形态复杂,由山脊、山谷、山谷、山脚等组成。山脊上覆盖着大片的树林,具有很大的景观价值。山谷和山谷被各种水源和树木包围,形成了美丽的景观。

遵义风水地理阴地历史文化遵义风水地理阴地是贵州省著名的古代文化名城,历史可以追溯到六朝,这里有大量的历史遗迹和文物。这里出土古代文物,给历史学家探索过去的机会,也给古代文化研究带来了新的突破。此外,遵义风水地理阴地也是宗教文化的重要区域中心。这里有丰富的民俗文化背景,流传下来的“贴命”、“亲家”、“天香会”等民间文化活动,传说有让人心驰神往的效果。

遵义风水地理阴地旅游文化遵义风水地理阴地自然景观十分壮丽,景点众多,以桐梓林景区为代表的自然景观,以佛寺为代表的宗教文化,以禹祠堂为代表的历史遗迹,以贴命会为代表的民俗文化,都为遵义风水地理阴地的旅游文化奠定了良好的基础。不仅如此,遵义风水地理阴地也是一个充满探索精神的好地方。有原始森林、瀑布景观等,也能感受到不同的旅游文化魅力。

“一瓶定天下”在这海拔过千的高原之上养育出了一块“经济之地”,去过仁怀的朋友都知道,仁怀最与众不同的就是空气,进入仁怀,一股由“茅台镇”飘过来的酒香入鼻,让人产生必去茅台镇的冲动。

说起茅台镇,有着两种传言,第一种是在长征时期,我们伟大的军队在遵义时很多伤员由于缺乏消炎药物导致伤口感染发炎十分严重。由于酒精具有消炎的作用,当时为了能解决消炎药物问题时,“茅台”主动提供茅台酒水充当消炎药物给伤员消毒。因为有这个的历史铺垫,加之茅台本身的质量,受到国家的大力发展。

另外一种是说当年茅台酒参加国际的酒博会时,非常的不受外国的人欢迎,一直不能顺利参选。当时作为茅台参选的人员一怒之下就将茅台的酒瓶在地上砸碎了,随之地上的一股酒香飘入外国人的鼻中,闻到茅台酒香后的外国人都纷纷赞赏这股酒香,从此“茅台酒”也就开始登上了国际舞台。

在如今,都说在整个贵州GDP贵阳排第一,遵义排第二。根据数据来看这也是不争的事实,可是很多朋友就有疑问,作为“国酒之都”的仁怀每年的GDP贡献然后再加上遵义其他地区的贡献还比不过一个省会吗?毕竟贵阳确实没有像茅台那么强大的产业。也有不少朋友表示,仁怀的GDP一直是由省里直接计算的,不纳入遵义的GDP值。还有人说如果遵义不计算茅台,用什么支撑着全省第二的数据,你是怎么看的呢?讲事实的真相告诉大家吧。

钓鱼山传说是有关位于合川区钓鱼城街道东部钓鱼山的系列民间故事的总称,其内容不仅包括作为地理名词和自然风光的钓鱼山传说,同时还包含与钓鱼山有关的人文历史的口头讲述,是合川人民对钓鱼山及其附属(人文/自然)景观的自我表达。

钓鱼山传说已于2008年入选合川区第一批非物质文化遗产名录。其实,早在20世纪80年代的民族民间文化大普查——民间文学三套集成(故事、歌谣与谚语)工作中,钓鱼山传说不仅得到原合川县相关部门与领导的重视,同时也得到四川省民间文学三套集成编委会的肯定,在随后编撰出版的《中国民间故事集成重庆市合川县卷》(1988年)中收录了经过筛选的二十余篇钓鱼山传说,而在1990年编撰出版的《中国民间故事集成重庆市卷》(北京科学技术文献出版社重庆分社)中则收入钓鱼山相关传说近十篇,随后出版的《中国民间故事集成四川卷》(1998年)则收录四篇相关传说。

由此可见,作为人类口头文化遗产的钓鱼山传说不仅在区县级得到认可,同时也在省市级出版物中获得较高评价。

钓鱼城卧佛

钓鱼山位于合川区东城半岛,海拔391米。有关钓鱼山名称的来历,历史上大致有三种说法:其一,南宋地理总志《方舆胜览》卷四十六《合州》认为:“钓鱼山……山南大石砥平,有巨人迹,相传异人坐其上投钓江中,山以是名。”这是据神话传说而来的名称;其二,据明代万历年间所编《合州志》卷八记载:“钓鱼山三面据江,往古水患之际,势必环抱此山,则钓鱼之名,必自始矣乎。”这是由洪水期的山形地势变化而得的山名;其三,还有一种说法,那就是钓鱼山的形状恰似一条大鱼横卧三江之间,因形而称钓鱼山。

钓鱼山历史文化十分悠久。早在唐代,合州石头和尚就初创寺庙——护国寺,并凿悬空卧佛、站佛(弥勒)和千佛石龛等,成为享誉一方的宗教圣地。到了宋代,骚人墨客纷至沓来,“揽鱼山胜概”,留题石刻不胜计数。宋朝南渡偏安后,宗室分散四方,各谋去处。在现存钓鱼山留题石刻中,如《淳熙改元冯怡等饯丁梦臣等刻石》《赵炳等留题刻石》,其中的主人赵师仁、赵希珏、赵炳等均系宋之宗室。刻石所言,宗室分散,历历如诉。

随着北方蒙古的崛起,而金、西夏、大理等国覆灭后,南宋在岌岌可危中由坐镇川渝的将领们筑城钓鱼山以抗击蒙古军队的侵犯。

实际上,钓鱼城初建于1239至1240年间,为四川制置副使彭大雅命甘闰初所造,随后由合州守将余玠在采纳播州(今遵义)贤士冉琎、冉璞兄弟建议后复筑钓鱼城,并移合州治及兴元都统司于其上,由此开启了长达36年(1243~1279)的御蒙坚守战,并在此击毙元宪宗蒙哥,从而迫使蒙古军队不得不从欧亚战场全面撤军,进而在世界古代史上写下“延续宋祚、缓解欧业战祸、阻止蒙古向非洲扩张”的浓重一笔。

如今,素有“上帝折鞭”之称的钓鱼城遗址保存完好,这不仅为世人留下了怀古的人文景观,更为这场“持久战”的口头表述的传承奠定了坚实的历史基础。

自20世纪50年启的钓鱼城保护工程,至今已完成约2.5平方公里的遗址发掘,同时做了部分古建的重修或复建。目前,钓鱼城是重庆市辖区内唯一的“国家重点风景名胜区”(1982年)和“全国重点文物保护单位”(1996年)双“国重”文化遗产。

2012年10月钓鱼城被列入《中国世界文化遗产预备名单》,同年11月又被定为4旅游风景区,2013年5月在入选《“十二五”期间重要大遗址名单》后,又于12月被列入第二批国家考古遗址公园名单。

对钓鱼城的历史研究可谓汗牛充栋,如已出版的著作就有《钓鱼城志》(唐唯目编,重庆出版社)、《钓鱼城与南宋后期历史:中国钓鱼城暨南宋后期历史国际学术讨论会文集》(刘道平编)、《上帝鞭折钓鱼城》(王群生著)、《合川钓鱼城:一座震撼古今的城塞》(池开智编著)等,但总体看来,这些研究专(编)著大部分是以纯历史的角度对钓鱼城进行描述或分析,并未过多涉及普通大众的口头讲述,更未将隶属于钓鱼山附近景观解说纳入其中。

而据调查可知,居住于钓鱼山附近的居民自幼便听祖辈人给他们讲述有关钓鱼山的传说。不过,从当地人所藏宗谱可知,不少居民并非这里的“原住民”,而是在清初“湖广填四川”时来到这里“插旗入户”的移民后裔,而他们由于距嘉陵江只有一箭之遥,故而很多居民的先辈在耕作农田的间隙,便会从事拉纤、撑船的工作,溯逆于嘉陵江上,故而很多故事的源头并非他们原创,而是在这种船工劳作的过程中自嘉陵江上下游的原住民处听来,并延续至今的口传记忆。不过正是由于这种移民的在地化,才使这些流传了千百年的民间传说得以生生不息地活跃在后代居民的生活中。

钓鱼山传说主要包括以下三个类型:讲述自然地理的风物传说、讲述历史事件的史事传说和讲述具体人物生平的人物传说。

总之,钓鱼山并非一个简单的地理坐标,而是拥有丰富区域人文资源的历史象征。在千百年的朝代更迭中,钓鱼山居民固守着这片家园,有关钓鱼山的系列传说则在一代又一代新生力量的传承中保持着它的活力。

至今我们还能在居住于钓鱼山及其附近的居民中听到《钓鱼城与钓鱼台》《飞舄楼与王乔》《龙眼井》《千佛石窟》等颇具地方色彩的传说故事,这些口头表达不仅展现了该地区的自然与人文风貌,更重要的是它们给予人们另一种理解历史的途径。

不过,我们也应当注意到,随着这一地区旅游开发的导游词改编,以及村落年轻人的外出打工或求学,原本淳朴的钓鱼山系列传说也逐渐被破坏或流失。

在钓鱼城积极申报世界文化遗产的当下,收集、整理与出版相关传说不仅能够更好地保护这一文化创造,更能进一步提升钓鱼城的文化底蕴。

(作者 胡中华)

copyright © 2022 一生命运网 版权所有 辽ICP备2022007116号-4

法律声明:本站文章来自网友投稿,不代表本站观点,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容!